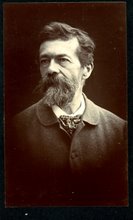

JEAN DE

SAINT-PRIX

(1896-1919)

Jean de Saint-Prix

« On mourra seul, dit

Pascal. Du moins peut-on emporter avec soi

tout ce que l'on a aimé et laisser derrière

soi le sillage de tout ce qu'on a vécu. »

J. de S.-P.

Il eût aimé Vita, comme son frère l'aime. Il eût goûté notre effort,

l'affection qui nous unit tous et nous permet de travailler ensemble. Il aurait joint sa surprenante

activité à la nôtre. Nul conditionnel n'est plus

décevant ni plus triste que celui qui doit se terminer par cette petite phrase : s'il n'était

mort.

Silhouette frêle, tête un

peu penchée, beau visage, regard lumineux et franc, Jean de Saint-Prix est mort le 18 février

1919, dans sa vingt-troisième

année. Je tenterai de raconter ici sa brève existence, telle qu'elle apparaît à travers ses lettres. Je

n'ai pas craint d'être grand

citateur. Ce récit n'est qu'une mosaïque exécutée pieusement.

L'enfance de Jean de

Saint-Prix fut heureuse. Entouré de tendresse, guidé avec science, il grandit tranquille,

chérissant le travail et la musique. « A

cinq, six ans, dit-il, ma mère me jouait Lohengrin et je me promenais dans des palais enchantés. » Rien, au cours de sa jeunesse et de son

adolescence pourtant délicates, ne vint troubler une vie confiante, promise à toutes les

satisfac-

Voir : Lettres (19 17-19

19), Préface de Romain Rolland (Rieder, éd.), qui viennent de paraître ; Le Pensionnat, pièce

en trois actes en prose (Maison Française d'Art et d'Édition, 1918), et un numéro spécial

de L'Avenir International (Mai 1919), consacré à la mémoire de Jean de Saint-Prix.

tions. « Jusqu'à dix-huit

ans, elle fut une splendide ascension, dans la grande lumière d'une foi humaine, immense,

intégrale. Je croyais

à la fraternité des hommes, je croyais à la vérité, je croyais à la vie. Le monde me

semblait tout proche du but de son évolution. »

Alors, ce monde, objet de

sa candide joie, lui offrit un spectacle : la guerre. « Ce fut un effondrement. Du jour

au lendemain, je

ne crus plus à rien. »

Il faut prendre cette déclaration à la lettre. Jean de

Saint-Prix se trouva désespéré. Il n'admit pas un instant les raisons, trop nombreuses pour être

bonnes, qui furent prodiguées par tous les chefs dans toutes les nations. Il fit sienne, avant

de la connaître,

la formule de Jouve : « Aucune cause ne vaut que je meure et que je tue », et le

prouva.

Parmi des souvenirs qu'un numéro spécial des Humbles, consacré à Guilbeaux, va

publier prochainement, J.-P. Samson rappelle celui-ci : « Un soir, au groupe des Etudiants

socialistes révolutionnaires.

Il y avait parité de voix entre majoritaires et minoritaires, entre guerriers et

antiguerriers. Alors Jean de Saint-Prix, qui assistait à la réunion pour la première fois,

demanda son inscription et, votant

à son tour, nous assurait (à nous minoritaires) la majorité. Sa « voix d'archange », comme nous

disions, imposait silence aux protestations rageuses... »

Il avait pris parti. Il prendra parti toujours, contre toutes les injustices, et ne

cessera de honnir l'injustice supérieure qu'il nomme « le grand blasphème qui

s'accomplit sur le champ de bataille ». Mais son cœur est désolé. La besogne est

immense. Il se voit

seul, sans pouvoir, sans moyens, sans force. « Et un jour vint, avoue-t-il, où je ne fus

plus qu'un désert. C'était en décembre 1914. Il faisait froid. Paris était sépulcral. Le monde

s'engloutissait dans sa damnation. Je crus que j'allais mourir. »

Cependant il travaillait,

au cœur même de sa détresse, soit qu'il préparât une licence de philosophie,

soit que, cédant à sa douleur, il composât des Poèmes pour prouver la vanité de

l'individualisme.

Puis, auprès d'une amie un

peu mystérieuse, dont ses lettres parlent rarement et qu'il semble avoir adorée, il

entrevit un espoir. L'amour qu'il

rencontrait lui donnait à croire de nouveau à la fraternité : elle est possible, elle sera.

Dans les Dialogues

intérieurs qu'il

écrivit à cette époque, « l'Homme est encore dévasté, mais pourtant l'Esprit a repris la

parole ».

«Le Destin veillait et répondit encore.

» Devant la Méditerranée, « par ce printemps

des pays doux », un matin, l'être aimé mourut.

Mais la résurrection de Jean

était accomplie, et celle qui lui avait rendu le goût de vivre ne l'accabla point par sa mort.

Le souvenir qu'elle laissait en

lui était une inspiration nouvelle. Il se retrouva seul, mais pour l'amour d'elle et de sa mémoire, il

lutta.

C'est alors qu'il partit en

Suisse. Dès son arrivée, il adressa à Romain Rolland, l'homme qu'il estimait le plus au monde,

ce court billet :

« Maître, Frère,

«Je suis un jeune Français

de vingt-et-un ans. Je désire profondément

vous voir.

«J'arrive de Paris, où j'ai

vu, il y a quelque temps, monsieur

et mademoiselle Rolland.

JEAN DE SAINT-PRIX.

Licencié ès lettres (Philosophie) Diplômé des études supérieures en

philosophie Délégué au Lycée de Laval.

Romain Rolland l'accueillit

aussitôt. Le jeune homme vécut quelques

jours aux côtés du maître qu'il avait choisi et qui ne le déçut pas. Liberté, vérité, lumière

jaillissaient des paroles du grand

exilé. Lectures, promenades, longs entretiens, réunions de quelques amis au cœur sincère et

haïssant la gloire des armes, tous

ces bonheurs qui avaient paru irréalisables à Jean de Saint-Prix l'entourèrent, l'accablèrent

presque, lui dispensèrent « une joie éblouissante et pleine de sanglots. »

Rentré à Paris, il pénétra

dans le petit groupe de ceux qui demeuraient fidèles à Romain Rolland et qui menaient une

action pacifique. Il était le moins

âgé. Il fut bientôt le guide. « Sa passion de jeune apôtre nous réchauffa, dit Rolland. Et il nous

dépassa. »

C'est un apôtre en vérité,

celui qui prêche : « Mieux vaut laisser souffrir les hommes que leur mentir. » Jean de

Saint-Prix a la haine du mensonge, de

la tromperie, de la lâcheté. « Par-delà toutes les étiquettes, il n'y a que deux races d'hommes :

les véridiques et les menteurs, ceux

qui respectent ce qui est et ceux qui hurlent ce qui devrait être, ce qui est en éternité, ce

qu'atteste toute conscience libre

contre l'Univers entier si l'Univers entier est dressé contre elle. »

Il est philosophe sans

doute, mais non épicurien. La sagesse qui le tient est passionnée, fervente. Elle partagera les

souffrances des hommes si elle n'a pu

contribuer à les leur épargner. Indulgente et bonne, elle se révolte contre tous ceux qui font le mal.

Elle ne se permet pas de subtils

raisonnements sur les intentions. Le résultat seul mérite d'être retenu. Est-on sincère et croit-on

agir bien en agissant mal, il

n'importe : on a mal agi. Maudissons les méchants. « Celui qui maudit par amour ne peut apporter au monde que la paix. »

Des inquiétudes germent

dans l'esprit de Jean, se développent, grandissent. Les temps sont ingrats. La longueur des jours

lui pèse. Est-ce uniquement à

cause du cataclysme qui bouleverse le monde ? Ou s'il éprouve déjà cette faiblesse physique dont

la maladie se fera la

maîtresse ? « Vont-elles se prolonger encore, ces années... »

Le sang de chaque soldat

blessé paraît jaillir de ses veines. « Je ne veux pas, de tout mon cœur je ne veux pas que des balles déchirent la peau de l'homme et

qu'il pleure dans des trous boueux

en attendant la mort. » Et citant Pascal : « Le Christ sera en agonie jusqu'à la fin des siècles. Il

ne faut pas dormir pendant ce temps-là », il

ajoute : « Pourquoi Pascal, autre pharisien, dit-il : Il ne faut pas

dormir ? Ce n'est pas une affaire d'obligation. Naturellement, humainement, on ne peut pas dormir, pendant que l'homme souffre, si l'on sait comprendre sa vie

avec amour. » Il craint que

l'homme ne souffre toujours. Il est sans espérance.

Il croit pourtant à la joie,

à la justice, à la paix, au bonheur. « Je ne crois pas à Dieu, mais au Divin. C'est la même chose

et c'est différent. Dieu,

comme être distinct, ne peut pas être. Mais il est l'infini, l'amour, la vie, qui pénètrent et

animent l'Univers et l'Homme. Toute

expérience humaine qui s'élargit, se purifie, se libère, nous met en contact avec cette région de

notre esprit qui est divine. » Sans espérance et plein de foi.

Il s'est jeté dans l'action.

Les faits l'attirent. Il veut voir clair, combattre le pessimisme qui l'étreint, et agir. «

Rien n'est grand et solide en nous que

ce qui est le fruit de notre effort. » Il collabore à de petites revues que les gouvernements

surveillent et pourchassent, parce

qu'elles contiennent quelques atomes de vérité. Il publie des poèmes, des études, des articles

dans Demain, Les Humbles, La

Forge, L'Avenir International et La Plèbe de

Fernand Desprès. Lorsque celui-ci est jeté en prison, pour «intelligences avec l'ennemi », ou

plutôt pour intelligences avec

l'Intelligence, délit qu'on pardonne encore mal aujourd'hui, Jean de Saint-Prix adresse aux journaux

sa noble protestation. Il est un des membres les plus actifs de la Société d' Etudes documentaires et critiques sur la

Guerre fondée par Gustave Dupin. Il la pousse à aborder les sujets

les plus brûlants. Il devient le

pasteur d'un petit groupe d'âmes. Son émotion, sa délicatesse lui dictent des

paroles uniques. Et peut-être comprend-il, conseille-t-il mieux les autres qu'il ne se comprend lui-même.

Son esprit demeure au-dessus de ses gestes, et voit plus loin, plus haut, ailleurs. Il est la

proie du tragique quotidien et

du tragique éternel. Romain Rolland notait après l'avoir reçu : « Je prévois pour lui bien des épreuves.

» Jean de Saint-Prix les subit toutes.

Une lueur au début de la Révolution russe. Il appelle la Russie : « Notre République de là-bas,

la seule, la première qui est la

nôtre. » Mais les nouvelles détruisent son enthousiasme. « Les Bolcheviks qui m'avaient embrasé,

les voilà qui opposent la force à la force, qui

oublient que celui qui se servira de l'épée, périra par l'épée. Les voilà qui entrent dans la danse

insensée de notre époque et

intensifient l'industrie tueuse d'hommes : la justice n'est plus qu'un mot, s'il lui manque l'humanité. »

Une autre lueur, pour lui, était la paix. Il fallait «

qu'elle vînt du cri des consciences

indignées », qu'elle éclatât un jour comme éclate la guerre et qu'elle opposât à l'esprit

belliqueux un Non farouche, inattendu, inébranlable. Dès le début de 1918, Jean de Saint-Prix devina que la paix ne

serait pas cela. « Ceux qui disent : Assez, et

qu'on écoute, ce sont ceux qui veulent sauver la vie nationale et sociale telle qu'elle est, ou la

réformer sans la rénover vraiment,

selon les directions désuètes qu'elle offre, toutes tracées. » Il fait ailleurs cette prédiction :

« Le jour où la paix reviendra,

elle ne sera pas notre œuvre, à nous. Un pacifisme officiel surgira juste à temps et revendiquera l'honneur de la tardive réconciliation

des peuples. »

Et Jean de Saint-Prix retombe dans la nuit.

Son seul bonheur alors :

ses amis, et leurs œuvres. Ce sont d'abord les œuvres qu'il découvre. Lit-il un livre qui le

transporte d'enthousiasme, parce qu'il

y rencontre l'expression de ses propres rêves et de ses passions, il écrit le jour même à l'auteur,

au frère inconnu, et avec une

si ardente franchise qu'il force les plus rares amitiés. Le frère inconnu devient rapidement un

véritable frère.

Les lettres de Jean sont longues, et il s'excuse de leur

longueur. Réjouissons-nous de ce qu'il

regrettait : sans elles nous ne saurions pas quel

il fut. Son œuvre est peu importante et ne le reflète qu'imparfaitement. Seules, toutes ces lettres le font revivre avec nous.

On y trouve l'analyse de ses lectures, de quelques-uns de

ses projets. Ce qu'il fera, ce

qu'il écrira, plus tard... ce qu'il n'écrira jamais. Il

étudiera la technique

musicale. « On ne comprend intégralement un art que lorsqu'on en connaît le métier. » Il

entreprendra, « dans bien des

années peut-être, une Histoire des Peuples, comme on n'en a jamais fait : une histoire qui

dirait la vérité et qui montrerait le

Calvaire de l'Homme, de façon à l'empêcher de se laisser reprendre sans cesse à de menteuses

fois politiques ». Il lit et

relit Pascal, Vigny qu'il sait par cœur, Platon, Spinoza, « large mais rude », Romain Rolland, André Spire. Il découvre les poèmes de

Tagore. Un mois avant de mourir, il est plongé dans

les poètes anglais.

On y trouve aussi des confidences, des pensées, des raisonnements que tout être de bon vouloir

devrait méditer. Avec cela, une

pudeur sans exemple. Crainte d'exprimer trop, de paraître divaguer, d'analyser en vain ; crainte

de n'exprimer pas assez, de sembler

froid, de tromper la confiance. La fin des lettres est brève, sans recherche, sans émotion. «

Tout à vous. » « Au revoir. » «

Je te serre la main. » Mais la poignée de main est franche, forte et douce.

Pour chaque ami, c'est une attention particulière, un jugement précieux, un hymne de l'affection.

Ils le savent bien, Romain Rolland, Martinet,

Desprès, Dupin, Masson, Debrit, qui ont perdu avec Jean de Saint-Prix le plus sincère et le plus

fougueux des défenseurs.

Quelle définition de Romain Rolland vaudra celle-ci « Vous avez le malheur béni de ne parler qu'aux

âmes et d'être inapte aux

pantomimes qui se jouent sur nos tréteaux ?» Quelle critique d'Empédocle d' Agrigente atteindrait à la valeur d'une des lettres adressées à Rolland et qui formerait une

surprenante préface ? Et mille

autres choses...

« Pourquoi a-t-on des corps ? »

demandait Jean de Saint-Prix. Un soir d'hiver, au sortir d'une

réunion, Jean et son frère furent saisis par le froid et la neige.

La fièvre les prit. Jean résista, et dut pourtant se coucher. Il écrivit à un ami une petite

lettre. Ce fut la dernière : «

Pierre a la grippe. Moi, simple rhume ; pas raison de s'en faire. Jean. » Il reprenait courage.

Débarrassé depuis quelques mois du

souci abominable de la guerre, il avait entrepris de nouvelles tâches. Quelques jours plus tard, il

était mort.

CLAUDE AVELINE

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire